【

儀表網 研發快訊】隨著電動汽車與儲能產業的飛速發展,市場對鋰離子電池能量密度的需求持續攀升。在眾多正極材料中,高鎳層狀材料(LiNixCoyMnzO2, x≥0.6,簡稱NR-NCM)因其高比容量、良好倍率性能和較低成本,成為當前商業化的主流選擇。然而,伴隨能量密度提升而來的嚴重安全隱患——特別是熱失控(TR)風險,成為制約其大規模應用的關鍵瓶頸。

青島能源所固態能源系統技術中心長期致力于高比能、高安全電池體系的設計,前期通過表征設備及研究方法的創新,系統闡述了電池熱失控過程中負極界面產氣及氣體串擾行為,揭示了負極產氫及其穿梭反應對電池放熱反應的影響機制。

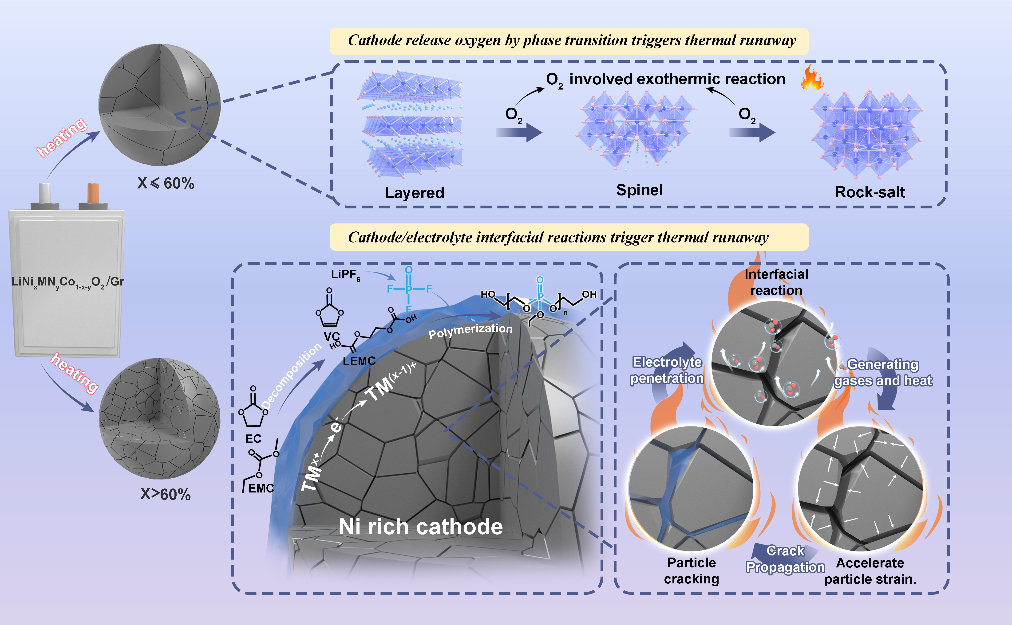

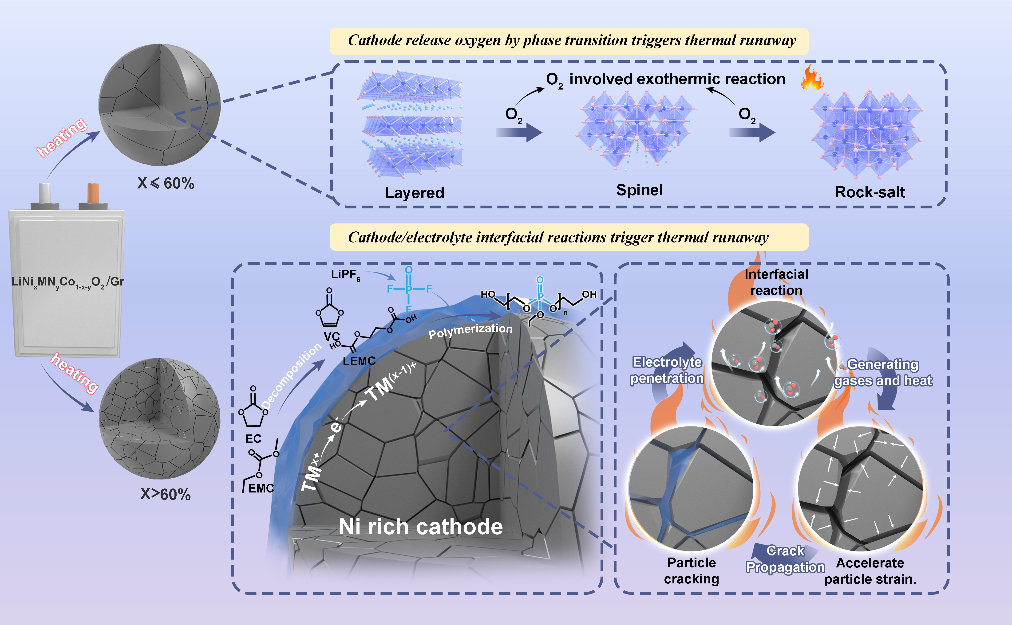

在電池熱失控過程中,除了負極,高鎳正極對電池熱失控也具有重要影響。前期研究表明,熱失控過程中,正極引發的放熱鏈式反應主要通過兩條路徑:一是體相結構失穩與氧釋放:高溫下高鎳材料易發生相變(層狀→尖晶石→巖鹽相),晶格氧析出并與電解液、負極反應,引發劇烈放熱;二是表界面副反應加劇:高電壓態下高活性過渡金屬與電解液反應,鋰脫嵌導致的晶格應變會誘發微裂紋,加速副反應。為了提升電池安全性,究竟該優先優化材料體相結構穩定性,還是抑制界面副反應,這一相互交織的難題亟待破解。

近期,固態能源技術中心通過系統對比不同鎳含量(Ni60, Ni80, Ni90)電池在循環老化前后的熱失控行為,并結合多種原位-非原位測試手段,通過材料-界面-電池多尺度表征技術,定量分析熱失控不同階段的界面反應及正極材料相變釋氧主導作用,揭示了在高鎳電池(≥80%)體系中,熱失控主要由正極/電解液界面放熱反應主導,而非傳統認為的氧釋放;而在中低鎳電池中,晶格氧釋放及后續反應才是熱失控的關鍵驅動因素。

圖1 高鎳電池熱失控過程正極/電解液界面的電化學–熱–力多尺度反應演化機制示意圖

進一步,研究團隊深入探討了高鎳體系中界面反應引發的熱失效機制,通過原子層面的實驗表征結合仿真模擬,揭示了正極/電解液界面的惡性循環路徑:材料各向異性體積變化與H2-H3相變誘發裂紋→加速電解液滲透→副反應產氣→氣體壓力助推裂紋擴展→進一步加劇反應。這種自加速的“反應-產氣-開裂”惡性循環,最終導致不可控的級聯熱失控。

該研究首次建立起微觀結構失效與宏觀熱失控行為的定量關聯,為高鎳電池安全設計指明方向:對于超高鎳體系,需重點阻斷界面反應鏈(如強化界面包覆、開發耐氧化電解液);為對于中低鎳體系,應著力提升體相結構穩定性(如梯度摻雜、單晶化)。這項發現打破了“體相優先”的傳統思維定式,為破解高鎳電池安全困境提供了理論基礎,有望推動新一代動力電池在能量密度與安全性雙重指標上實現躍升。目前,研究團隊正在開展基于該原理的工程化應用驗證。

上述研究成果近期發表于Energy & Environmental Science期刊,固態能源系統技術中心碩士研究生姜兆軒及劉成奧為論文的共同第一作者,崔光磊研究員、許高潔副研究員、黃浪副研究員為共同通訊作者。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。