【

儀表網 研發快訊】近日,生命科學技術學院王忠良教授團隊在磁粒子成像(MPI)領域取得系列重要研究進展,相關成果發表在化學領域國際頂級期刊《Journal of the American Chemical Society》(中科院一區Top,IF=15.6)及材料科學領域頂級期刊《Advanced Materials》(中科院一區Top,IF=26.8)。

MPI是一種可直接、定量、無輻射示蹤氧化鐵納米粒子的前沿分子影像技術,在腫瘤等重大疾病早期診斷方面極具潛力。然而,現有磁納米粒子多為磁共振成像(MRI)設計,與MPI的物理機制并不匹配,導致成像質量受限。因此,針對MPI物理特性量身定制磁納米粒子已成為該領域亟待攻克的核心難題。針對上述瓶頸,團隊成員凝練出兩大關鍵科學問題:1)如何設計高性能磁粒子成像探針,實現其理論靈敏度;2)如何構建可精準捕獲微小腫瘤的智能化平臺。

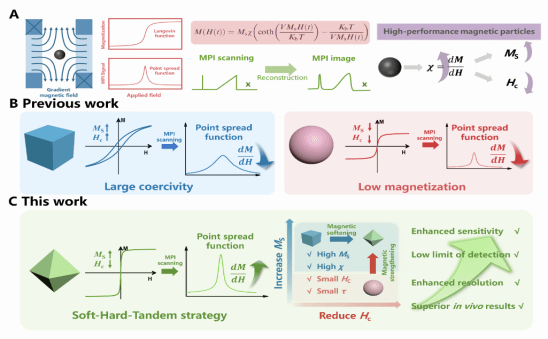

為此,團隊成員楊鵬副教授提出“原子磁排布—納米磁結構—介觀磁參數—宏觀磁性能”全鏈條構效模型:以原子級可控化學合成精準馴化成核速率、溫度、晶面抑制、摻雜與組裝,在納米尺度編程粒子的形貌、尺寸與表面特性,進而改善其磁學參數,優化其成像性能,為MPI技術的臨床轉化奠定了關鍵材料學基礎。相關成果以《Shape-Orchestrated Soft–Hard-Tandem Tracers: A Magnetic Control Strategy for Advanced Magnetic Particle Imaging》為題發表在化學領域國際頂級期刊J. Am. Chem. Soc。西安電子科技大學為論文第一通訊單位,王忠良教授為通訊作者,青年教師楊鵬副教授與碩士生段德尚為共同第一作者。

形狀調協的軟硬結合示蹤劑的設計原理

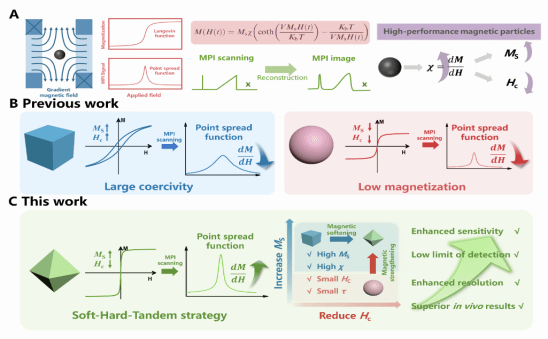

此外,基于上述研究,團隊成員閆浩浩博士及張瑞麗副教授將仿生策略首次引入磁粒子成像領域,利用表達前列腺特異性膜抗原(PSMA)靶向抗體片段(gy-1)的基因工程巨噬細胞膜進行表面功能化,獲得腫瘤靶向探針Fe3104PMgy-1,一舉突破體內短代謝與微轉移灶難檢的雙重桎梏,實現了百量級(800個)腫瘤細胞的在體檢測,并在活體水平完成0.5 mm前列腺癌骨轉移的MPI早診,靈敏度比肩臨床金

標準。相關成果以《Unleashing the Power of Magnetic Particle Imaging: Tailored Magnetic Nanoparticles for Ultrasensitive Detection of Bone Metastases in Prostate Cancer》為題,發表于材料科學領域頂級期刊Advanced Materials。王忠良教授、中科院自動化所杜洋研究員、北京航空航天大學田捷教授、空軍軍醫大學西京醫院韓東暉副主任醫師為共同通訊作者,西安電子科技大學閆浩浩博士、中科院自動化所史光源博士、西安電子科技大學張瑞麗副教授為共同第一作者。

基因工程巨噬細胞膜偽裝的定制磁納米粒子精準識別前列腺癌骨轉移示意圖

王忠良教授團隊提出的“底層原子設計—介觀性能編碼—宏觀精準診斷”的貫通式創新,為下一代高靈敏、高分辨分子影像探針的設計提供了全新范式,不僅夯實了MPI從

實驗臺走向病床的理論與技術基石,也彰顯了團隊在分子影像領域關鍵科學問題上的持續深耕與突破。相關工作也得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、陜西省重點研發計劃、陜西省自然科學基金、中國博士后科學基金等項目資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。