【

儀表網 研發快訊】近期,南方科技大學理學院化學系教授許宗祥團隊在鈣鈦礦光伏領域取得系列研究進展,在化學和材料、能源領域高水平期刊Nature Communications、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials發表多篇學術論文。

創新提出“柔性端基-剛性連接基團”協同優化策略

鈣鈦礦材料具有優異的光電特性,例如高光吸收系數、長載流子擴散長度等。在光伏領域的應用方面,實驗室器件效率(單結)已突破27%,且超越了晶硅電池的光電轉化水平。相較于傳統薄膜電池,展現出顛覆性的替代潛力。其高效率、低成本特性可加速光伏發電平價上網進程,為全球碳中和目標提供更高效、更經濟的清潔能源解決方案,有助于提升可再生能源使用率占比。進一步尋找新的SAMs設計方法是鈣鈦礦光伏領域的重要課題,許宗祥課題組在近期研究工作中已設計開發多個新型自組裝(SAM)空穴傳輸材料,并有效提升鈣鈦礦光伏器件效率和穩定性。

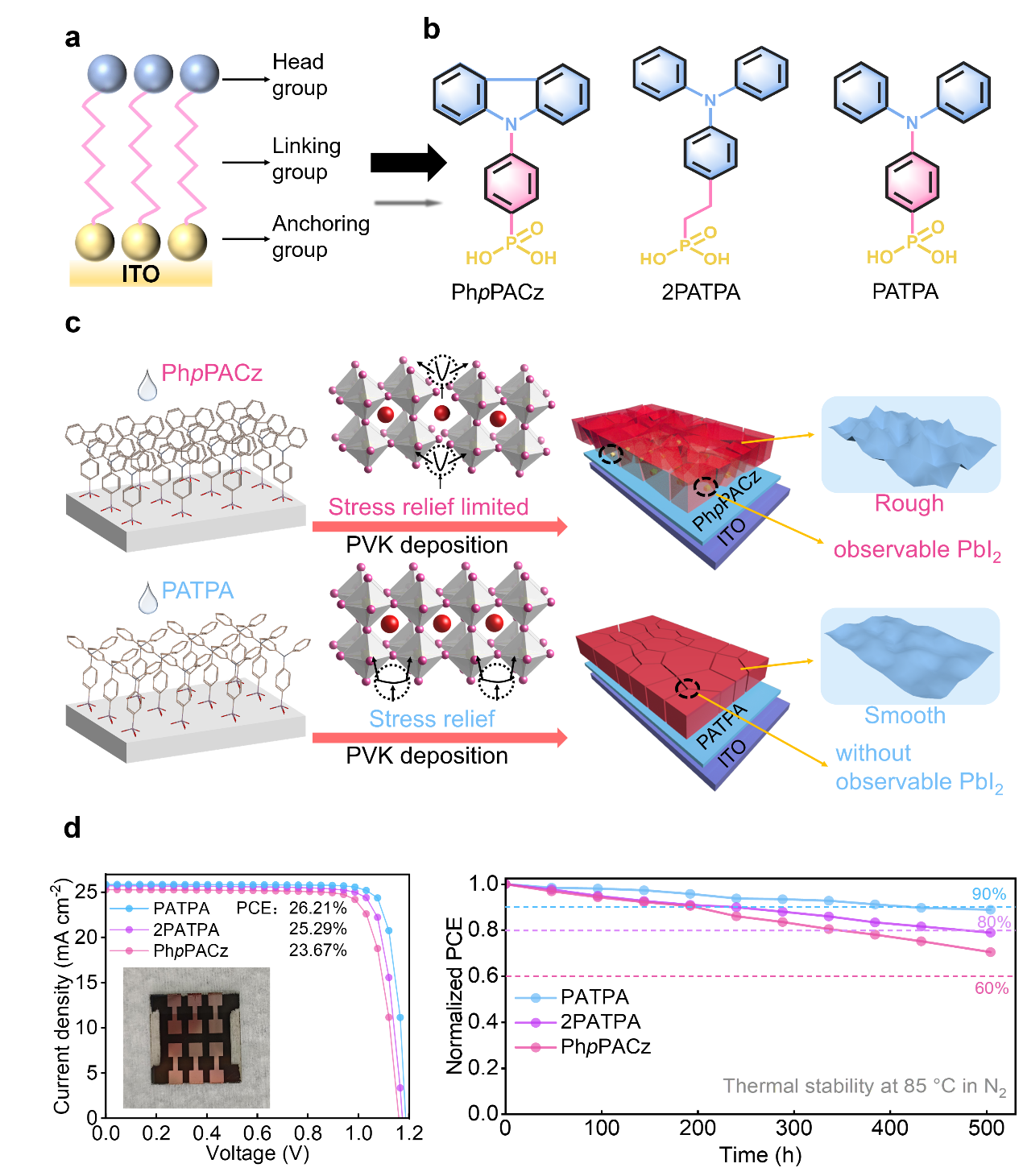

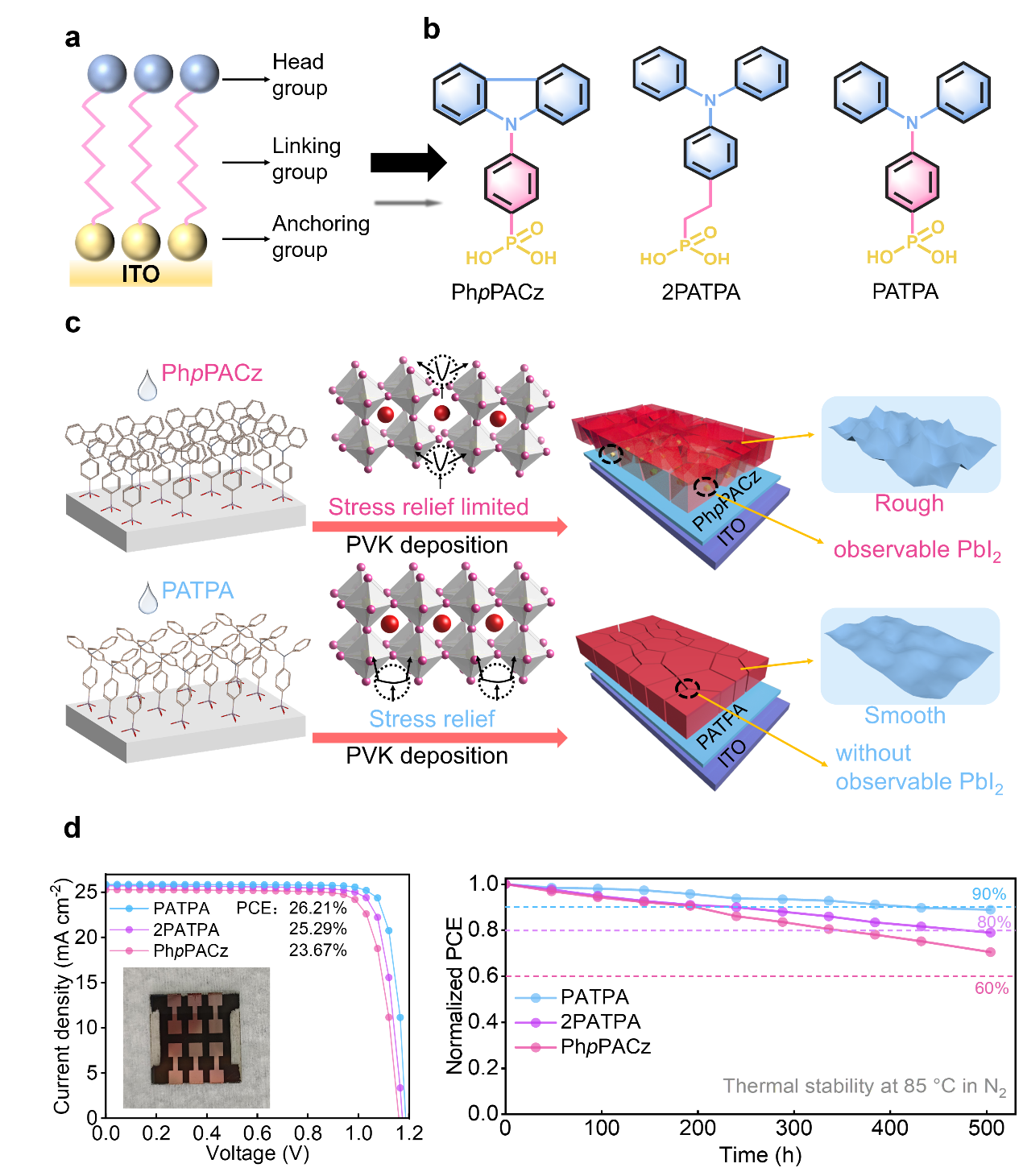

近期,課題組聯合合作團隊在SAM材料端基設計領域取得重要突破,創新性地提出“柔性端基-剛性連接基團”協同優化策略。研究團隊以(4-(二苯氨基)苯基)膦酸(PATPA)為模型分子開展系統研究,結果表明相較于傳統咔唑基材料(4-(9H-咔唑-9-基)-苯基)膦酸(PhpPACz)和苯乙基衍生物(4-(二苯氨基)苯乙基)-膦酸(2PATPA),該新型分子(PATPA)設計能顯著提升鈣鈦礦薄膜的質量,顯著增強能級匹配、提升空穴提取效率以及提高電荷傳輸通道的效率,有效抑制了非輻射復合損耗。

圖 1.SAM分子設計及鈣鈦礦器件性能

基于此設計的器件在小面積器件(0.0715 cm2)和大面積器件(1 cm2)上分別實現了26.21%和24.49%的光電轉換效率,驗證了該策略的普適性(圖 1)。本研究不僅建立了SAM分子設計的系統方法論,更為鈣鈦礦太陽能電池的界面工程提供了兼顧效率與穩定性的創新解決方案,對推動鈣鈦礦光伏技術的產業化具有重要指導價值。

該研究成果發表于Nature Communications。香港城市大學博士后曲歌平(原南科大-哈工大聯培博士生)、香港大學博士后喬穎(原南科大博士生),南科大-港大聯培博士生蔡思源為該論文的共同第一作者,共同通訊作者包括香港城市大學任廣禹教授、曲歌平博士、河南大學陳石教授、南科大許宗祥教授。

創新工藝解決無反溶劑制備過程的結晶缺陷

圖 2. 溶劑工程和鈣鈦礦光伏器件性能

傳統PSCs鈣鈦礦薄膜的制備長期依賴以二甲基甲酰胺(DMF)、N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)和氯苯為代表的有毒溶劑體系反溶劑工藝。隨著綠色制造理念的深入發展,這一狀況正逐步被更具可持續且經濟可行的方案所替代。許宗祥團隊創新提出“低毒溶劑體系構建-器件性能協同優化”的核心策略,研發出一步法無反溶劑制備工藝,研究人員采用N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)與N,N'-二甲基丙烯脲(DMPU)的復合溶劑體系替代傳統DMF/NMP組合,并選用乙醇作為綠色環保的空穴傳輸層溶劑。然而,在無反溶劑制備過程中,甲脒(FA)基鈣鈦礦薄膜的埋底界面常面臨嚴峻挑戰。由于缺乏快速溶劑移除機制,該區域易形成嚴重的結晶缺陷,進而導致未配位的Pb2+離子等深能級缺陷濃度顯著升高。針對這一關鍵科學問題,研究團隊提出“混合溶劑工程協同自由基穩定化”的創新策略,通過將DMAc/DMPU復合溶劑與含氯、甲氧基或甲硫基的穩定自由基添加劑進行精準匹配,實現結晶動力學的精準調控,有效降低了缺陷濃度并大幅提升了載流子提取效率。基于該工藝制備的器件不僅達成了25.02%的光電轉換率,更展現出卓越的運行穩定性(圖2)。此項突破性進展為可持續光伏技術的發展開辟了新路徑,對推動鈣鈦礦太陽能電池的綠色制造與產業化應用具有重要戰略價值。

相關研究成果發表于Advanced Energy Materials。南科大-哈工大聯培博士生謝鵬飛、博士生丁遠家,西北師范大學化學化工學院講師肖輝(原南科大許宗祥課題組博士后)為該論文的共同第一作者,共同通訊作者為香港城市大學博士后曲歌平(原南科大-哈工大聯培博士生)和許宗祥教授。

引入酞菁衍生物實現對鈣鈦礦結晶過程的調控與缺陷鈍化

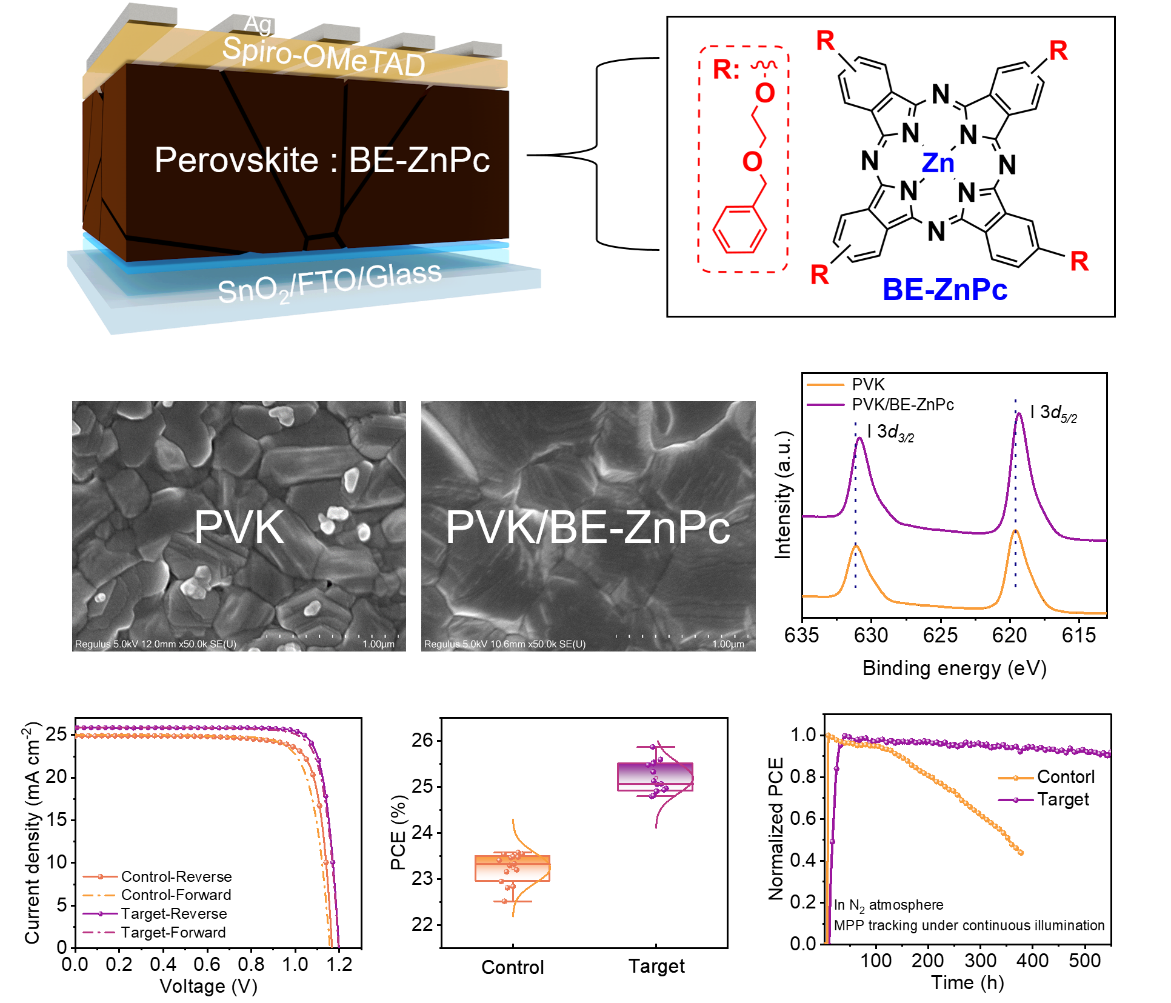

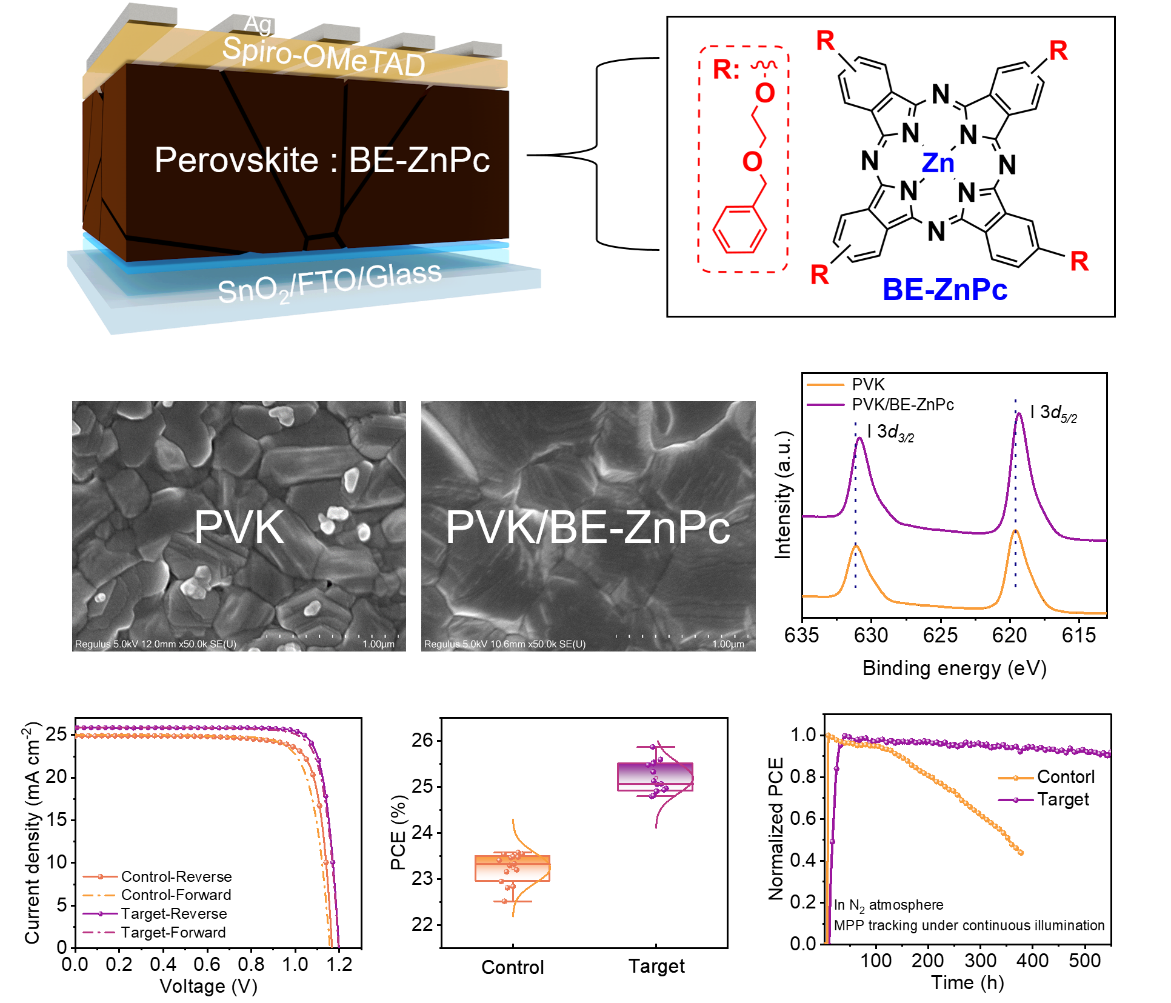

圖 3. 酞菁鈍化劑及器件性能

鈍化劑工程作為提高鈣鈦礦光伏器件效率和穩定性的關鍵技術策略,具有重要意義。許宗祥團隊近年來開發出多種酞菁基鈍化劑,有效實現高性能鈣鈦礦光伏器件。團隊與土耳其合作者創新性地向鈣鈦礦前驅體溶液中引入了一種具有多重結合位點的酞菁衍生物——四-2-(芐氧基)乙氧基取代鋅(II)酞菁(BE-ZnPc),通過精準摻雜機制,實現了對鈣鈦礦結晶過程的調控與缺陷鈍化。該分子憑借獨特的平面大環結構及優異的供電子特性,能夠有效錨定配位不足的Pb2+離子,顯著降低薄膜缺陷密度并優化其結晶質量。實驗結果表明,經BE-ZnPc優化的鈣鈦礦太陽能電池功率轉換效率達到了26%(經第三方機構認證效率達26.05%),刷新了此類器件性能的新紀錄。更為突出的是,在最大功率點連續運行550小時后,器件效率仍能保持初始值的92%,展現出卓越的運行穩定性(圖3)。此項研究不僅為提高鈣鈦礦太陽能電池的效率與穩定性提供了創新性解決方案,更為該領域的技術革新指明了方向。

相關研究成果發表于Advanced Functional Materials。南科大為論文第一單位,許宗祥課題組博士生丁遠家、謝鵬飛為該論文的共同第一作者,共同通訊作者為香港城市大學博士后曲歌平(原南科大-哈工大聯培博士生),土耳其薩卡里亞大學Emre Güzel教授和許宗祥教授。

以上研究得到了國家自然科學基金委面上項目、廣東省科技廳基礎與應用基礎研究重大項目、深圳市科創局高校穩定支持計劃和面上項目基金,以及南方科技大學公共分析測試中心和深圳市摩樂新能源科技有限責任公司的大力支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。