在材料科學與工程領域,許多關鍵材料的制備與處理需要在隔絕空氣的高溫環境中進行。真空管式爐作為一種能夠提供可控真空度和精確溫度場的加熱設備,已成為實驗室研究與工業生產中的核心裝置。從半導體芯片的摻雜工藝到航空航天材料的高溫燒結,從納米材料的合成到陶瓷器件的致密化處理,真空管式爐以其的環境控制能力,為材料的性能優化與結構調控提供了可靠的技術支撐。

一、真空管式爐的工作原理:真空與高溫的協同調控

真空管式爐的核心工作原理是通過構建密閉的管狀空間,結合真空系統與加熱系統的協同作用,實現材料在特定氣氛(真空或惰性氣體)和溫度條件下的熱加工。其工作過程主要涉及三個關鍵環節:真空環境構建、溫度精確控制以及氣氛調節。

真空系統通過機械泵與擴散泵的組合(或分子泵)將爐管內的氣壓降至設定值(通常可達 10?1~10??Pa),利用低氣壓環境抑制材料的氧化反應 —— 當氣壓低于 1Pa 時,氧氣分子的平均自由程顯著增加,材料表面與氧的碰撞概率降低至常壓的百萬分之一以下。同時,真空環境可促進材料內部氣體雜質的逸出,如陶瓷燒結中通過真空脫氣減少氣孔率,使坯體致密度提升至 95% 以上。

加熱系統采用電阻輻射加熱方式,通過爐管外部的加熱元件(如硅鉬棒、石墨發熱體)將電能轉化為熱能,利用熱輻射使爐管內形成軸向均勻的溫度場。先進的溫控系統采用多段 PID 調節,配合熱電偶(如 S 型熱電偶測溫范圍 0~1600℃)實現 ±1℃的控溫精度,滿足不同材料的熱處理需求 —— 例如金屬退火需精確控制在再結晶溫度(如銅的再結晶溫度約 200~300℃),而陶瓷燒結則常需 1200℃以上的高溫。

氣氛調節功能通過向真空爐管內通入惰性氣體(如氬氣、氮氣)或反應氣體(如氫氣、氨氣),實現還原性、保護性或反應性環境。當通入氫氣時,可在高溫下還原金屬氧化物(如 NiO + H? → Ni + H?O),這種特性被廣泛應用于精密合金的制備。

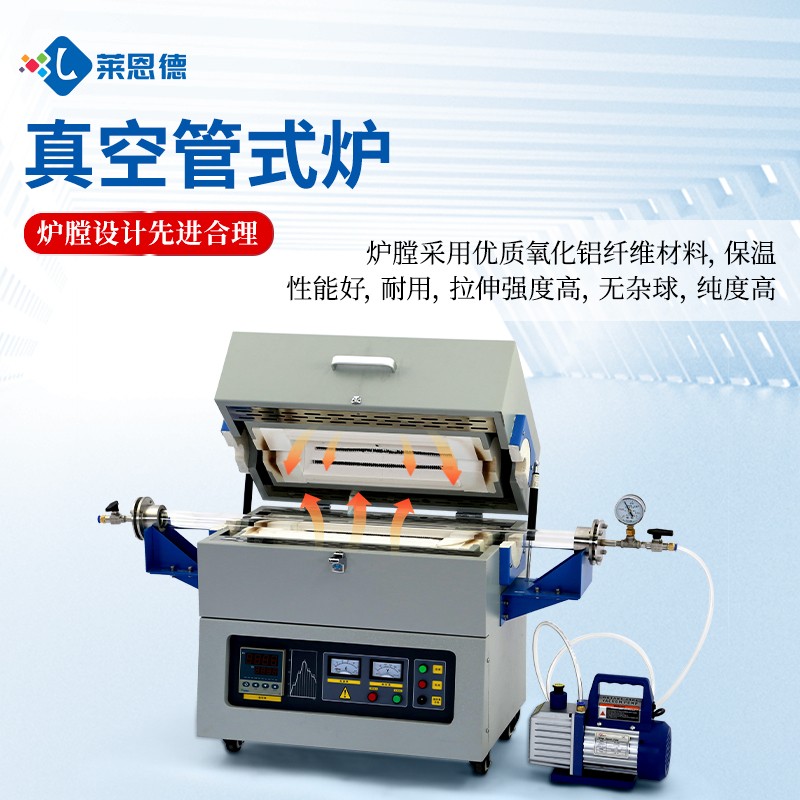

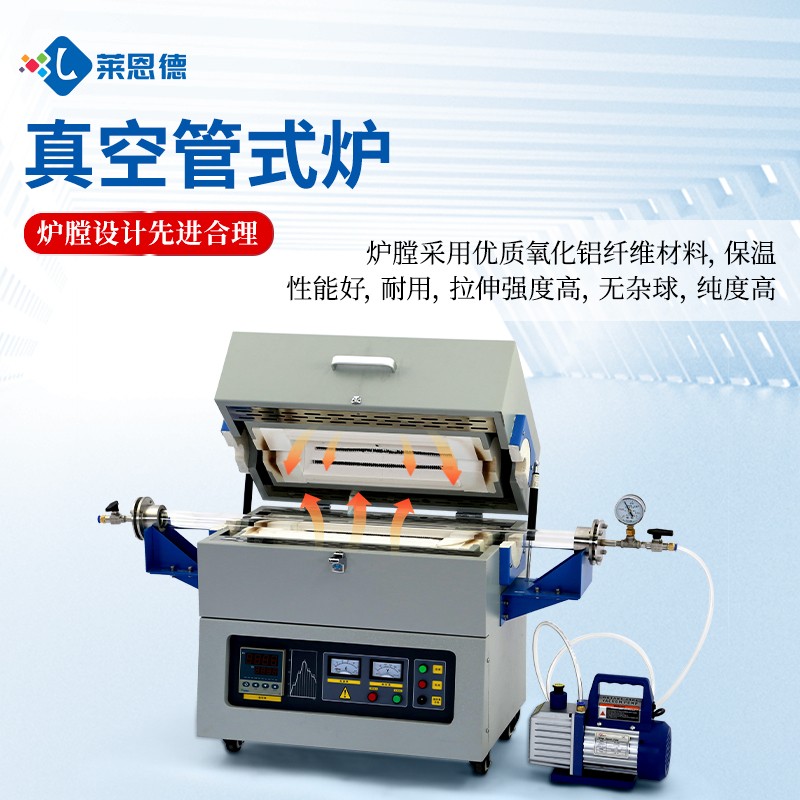

二、真空管式爐的結構組成:精密協同的系統集成

真空管式爐由爐體、爐管、真空系統、加熱系統、溫控系統及安全裝置六大核心部分組成,各組件的精密配合決定了設備的性能指標。

爐體采用雙層殼體結構,內層為保溫材料(多晶莫來石纖維或氧化鋁纖維),外層為冷軋鋼板,中間填充隔熱棉形成熱屏障,可使爐體表面溫度≤60℃(當爐內溫度 1000℃時)。保溫層的厚度根據最高溫度設計,例如 1600℃高溫爐的保溫層厚度達 150mm,熱損失率可控制在 5% 以內。

爐管是材料處理的核心空間,根據使用溫度和氣氛選擇不同材質:石英管適用于 1000℃以下的中性環境,具有良好的透光性和化學穩定性;剛玉管(Al?O?含量≥99%)可耐受 1600℃高溫,適合氧化性氣氛;石墨管則用于惰性氣氛下的超高溫(2000℃以上)實驗,但需避免與氧氣接觸。爐管兩端配備密封法蘭,通過 O 型圈(氟橡膠耐溫 200℃,金屬波紋管密封可達 500℃)實現真空密封。

真空系統的配置決定了極限真空度:機械泵可達到 10?1Pa,用于粗抽;擴散泵與機械泵組合可實現 10??Pa 的高真空,適合精密材料處理;而分子泵系統則能在保持高真空的同時減少油蒸氣污染,廣泛應用于半導體行業。真空閥門(如角閥、蝶閥)用于控制抽氣速率和真空保持。

加熱系統的核心是加熱元件與均溫區設計。硅鉬棒(MoSi?)在空氣中使用溫度可達 1600℃,具有抗氧化性;石墨加熱體在惰性氣氛下可耐 2500℃,但需避免與金屬接觸以防碳化。均溫區長度是關鍵指標,例如某型號爐管長度 1000mm,均溫區(溫度波動≤±5℃)可達 300mm,滿足批量樣品處理需求。

溫控系統采用微處理器控制,配備 7 寸觸摸屏,可預設 30 段升溫程序(如 50℃→300℃(升溫速率 5℃/min,保溫 2h)→1000℃(升溫速率 10℃/min,保溫 4h)→自然冷卻),并具有斷電記憶功能。部分機型集成 RS485 接口,支持與計算機聯機實現遠程監控。

安全裝置包括超溫報警(當實際溫度超過設定值 5℃時自動斷電)、斷水保護(針對水冷系統)、真空泄漏檢測(壓力突變時聲光報警),以及爐門開啟時的加熱中斷聯鎖,確保操作安全。

三、真空管式爐的分類體系:適配多樣需求的設備矩陣

根據使用場景和技術參數,真空管式爐可分為三大類,各自在溫度范圍、真空度和功能設計上形成差異化優勢。

1.實驗室小型真空管式爐以靈活性為核心,爐管直徑通常為 30~80mm,長度 300~600mm,最高溫度 1200~1600℃,適合小批量樣品(如 10g 以下納米粉體)的實驗研究。其特點是升降溫速率快(可達 20℃/min),支持快速換管設計,某型號設備從室溫升至 1000℃僅需 50 分鐘,滿足科研中的高效探索需求。這類設備廣泛應用于高校材料實驗室,用于探索新型陶瓷、復合材料的燒結工藝。

2.中大型生產用真空管式爐聚焦工業化生產,爐管直徑 100~300mm,長度 1~3m,配備連續進料裝置(如推桿式或傳送帶式),可實現批量處理(如每小時處理 500 片陶瓷基片)。其最高溫度達 1800℃,真空度穩定在 10?3Pa,適合電子陶瓷(如 Al?O?基片)的規模化燒結。某電子元件廠采用該類設備,使陶瓷電容的介電常數一致性提升至 ±2%,合格率提高 12%。

3.特種功能真空管式爐針對特殊需求設計,包括:多溫區管式爐(沿爐管軸向設置 3~5 個獨立控溫區,實現梯度溫度場,用于制備功能梯度材料);氣氛混合管式爐(可精確控制多種氣體的配比,如 H?/N?混合氣體用于金屬的光亮退火);超高溫真空爐(采用石墨加熱系統,最高溫度達 2200℃,用于碳材料、難熔金屬的處理)。在石墨烯制備中,多溫區爐通過控制 1000℃的高溫區與 300℃的低溫區,實現甲烷在銅箔表面的精準裂解與沉積。

四、真空管式爐的應用場景:從實驗室到工業線的全鏈條覆蓋

真空管式爐的應用貫穿材料研發、中試到量產的全過程,在多個關鍵領域推動著技術突破與產業升級。

1.半導體與電子材料領域依賴其高精度控制能力。在晶圓制造中,真空管式爐用于離子注入后的退火工藝(如 1100℃下的硅片退火,修復晶格損傷并激活雜質),要求溫度均勻性≤±0.5℃以確保芯片性能一致性。某芯片廠采用 4 英寸管式爐處理晶圓,使晶體管閾值電壓偏差控制在 5mV 以內。在電子漿料制備中,通過真空脫氣(10?2Pa)去除漿料中的氣泡,可將厚膜電路的線寬精度提升至 ±5μm。

2.先進陶瓷與復合材料領域利用其高溫燒結能力。氮化硅陶瓷(Si?N?)在 1700℃、0.1Pa 真空下燒結,配合 Y?O?燒結助劑,可形成致密的玻璃相晶界,抗彎強度達 800MPa 以上,滿足軸承、發動機部件的使用要求。碳纖維增強陶瓷基復合材料(C/SiC)的制備中,管式爐在 1000℃通入甲烷,通過化學氣相滲透(CVI)工藝使碳沉積在纖維預制體中,實現復合材料的致密化。

3.新能源材料領域借助其氣氛控制功能。鋰離子電池正極材料 LiCoO?的合成需在氧氣氣氛下 750℃燒結,管式爐的氧氣流量控制(50~200mL/min)可精確調控材料的氧缺陷濃度,使容量保持率提升至 90%(100 次循環后)。在氫燃料電池的催化劑制備中,通過氫氣還原(400℃,氫氣流量 100mL/min)可控制 Pt 納米顆粒的尺寸在 2~5nm,提高催化活性。

4.航空航天材料領域依賴其環境模擬能力。鎳基高溫合金葉片的真空退火(1100℃,10?3Pa)可消除加工應力,使疲勞壽命延長 30%。航天用碳纖維的石墨化處理在 2000℃以上的惰性氣氛中進行,通過管式爐的高溫處理,使纖維的抗拉強度提升至 5GPa,模量達 300GPa。

五、真空管式爐的操作維護:保障性能與延長壽命的關鍵

真空管式爐的正確操作與系統維護直接影響實驗結果的可靠性和設備使用壽命,需嚴格遵循標準化流程。

操作前需進行系統檢查:確認真空系統油位(機械泵油位應在視窗 1/2~2/3 處)、水冷系統流量(≥2L/min)、熱電偶連接良好。裝樣時,樣品應置于爐管均溫區(可通過標記線確認),粉末樣品需使用坩堝(氧化鋁坩堝耐 1600℃,石墨坩堝適用于惰性氣氛),避免直接接觸爐管內壁。抽真空時應分步進行:先開機械泵抽至 10Pa,再啟動擴散泵(需預熱 30 分鐘),防止雜質進入高真空系統。

升溫過程需遵循 “階梯升溫" 原則,特別是對于陶瓷等脆性材料,500℃以下升溫速率應≤5℃/min,避免熱沖擊導致樣品開裂。通入氣體時需先關閉真空閥,充入氣體至常壓后再調節流量(通常 50~200mL/min),防止氣流沖擊樣品。降溫階段,高溫下(如 > 800℃)應自然冷卻,避免急冷導致爐管變形,降至 200℃以下方可開啟爐門。

日常維護重點包括:真空系統每運行 50 小時需更換機械泵油,每年清洗擴散泵;加熱元件定期檢查(硅鉬棒若出現局部發白需及時更換);爐管使用后需用酒精擦拭內壁,去除殘留物,石英管避免接觸金屬硬物以防劃傷。長期不用時,應每月開機預熱一次(200℃,2 小時),防止保溫材料吸潮影響保溫性能。

某材料實驗室因未及時更換老化的 O 型圈,導致真空度僅能達到 1Pa,使制備的鈦合金樣品表面出現氧化層,這一案例凸顯了規范維護的重要性。

六、真空管式爐的發展趨勢:智能化與極限性能突破

隨著材料科學的發展,真空管式爐正朝著更高溫度、更精準控制、更智能集成的方向演進,不斷拓展應用邊界。

1.超高溫技術持續突破,采用新型加熱材料(如碳納米管薄膜發熱體)和保溫結構(多層碳氈),使設備最高溫度達到 3000℃,可用于難熔金屬(如鎢、鉭)的熔煉與提純。某型號超高溫管式爐在 2800℃下實現石墨烯的超高溫處理,使其導熱系數提升至 2000W/(m?K)。

2.智能化控制系統成為標配,通過 AI 算法優化升溫曲線 —— 基于樣品類型自動推薦最佳加熱程序,如對鈦合金樣品自動選擇 “5℃/min 升至 800℃(保溫 1h)→2℃/min 升至 1200℃(保溫 2h)" 的工藝。集成機器視覺系統實時監測樣品狀態,當觀察到異常(如樣品熔化)時自動中斷加熱并報警。

3.多場耦合功能拓展應用場景,將真空、高溫與壓力場結合(如加壓管式爐可施加 5MPa 壓力),用于制備高密度陶瓷;引入電磁場實現材料的定向生長,如在 1T 磁場下制備各向異性磁體。某研發團隊利用磁控真空管式爐,成功制備出磁導率提升 40% 的軟磁材料。

4.模塊化設計提升設備靈活性,通過更換不同材質的爐管(石英→剛玉→石墨)和加熱模塊,使同一臺設備可滿足從 500℃到 2000℃的寬溫域需求,轉換時間縮短至 30 分鐘,大幅降低實驗室設備投入。

真空管式爐作為材料熱加工的 “精密反應器",其技術發展與材料科學的進步相輔相成。從實驗室的小批量探索到工廠的規模化生產,它為材料的成分調控、結構優化和性能提升提供了可控的高溫真空環境,推動了無數新材料從理論走向應用。隨著智能化與極限性能的不斷突破,真空管式爐將在半導體、新能源、航空航天等戰略領域發揮更加關鍵的作用,助力人類創造出性能更優異、應用更廣泛的先進材料,為科技進步與產業升級注入持續動力。